Détecter la température avec précision avec des thermistances

Avec la contribution de Rédacteurs nord-américains de DigiKey

2020-04-21

La température est la variable physique la plus couramment mesurée, et la thermistance est l'un des capteurs les plus populaires permettant de la mesurer. Les thermistances, fusion des mots « résistance » et « thermique », peuvent être conçues avec de nombreux matériaux différents. Leur principe physique de base est simple : la résistance varie selon la température de manière assez prévisible et reproductible. De plus, étant donné que la thermistance ressemble à une résistance sur le plan électrique, effectuer des mesures peut sembler étonnamment simple : une interface de circuit adaptée ne nécessite qu'une topologie assez simple.

Cependant, utiliser une thermistance pour mesurer la température de manière uniforme et précise suppose un ensemble de décisions liées à une commande de source de courant ou de tension, à un étalonnage à un ou plusieurs points, à la plage et la portée, et aux implications concernant les différents matériaux de la thermistance. Cet article analyse et explique les problèmes de thermistances, les options de solution et les compromis. Des dispositifs d'exemple de Murata Electronics sont utilisés pour permettre d'expliquer le principe de fonctionnement, les spécifications d'exemple et leur application. Cet article présente et illustre également la manière dont une nouvelle gamme de thermistances de Texas Instruments fait face à certaines limites des thermistances.

Une multitude de choix en matière de mesure

Plusieurs choix s'offrent aux concepteurs en matière de capteurs de température de contact : les thermistances, les capteurs de température à résistance (RTD), les sources de courant à semi-conducteurs et les thermocouples. Chacune de ces options présente une combinaison différente d'attributs concernant des paramètres clés, notamment la plage de températures, la linéarité, la précision, la sensibilité, la consommation énergétique, les circuits externes, les interfaces et le coût (Tableau 1). Il n'existe pas de capteur de température « idéal », car chaque capteur présente des avantages et des inconvénients par rapport aux autres selon ces paramètres.

Tableau 1 : Cette comparaison des quatre types de capteurs de température de contact les plus courants montre les attributs qui leur sont associés. Les thermistances offrent la meilleure sensibilité et la moins bonne linéarité, mais nécessitent généralement des circuits externes relativement simples. (Source du tableau : DigiKey Electronics)

Tableau 1 : Cette comparaison des quatre types de capteurs de température de contact les plus courants montre les attributs qui leur sont associés. Les thermistances offrent la meilleure sensibilité et la moins bonne linéarité, mais nécessitent généralement des circuits externes relativement simples. (Source du tableau : DigiKey Electronics)

Même si la thermistance présente une linéarité inférieure et nécessite souvent un étalonnage par unité, elle reste un capteur de température très couramment utilisé. Sur le plan électrique, elle ressemble à une simple résistance basique à deux bornes, et sa résistance mesurée dépend toujours de la température détectée. En raison de sa popularité, elle est disponible dans de nombreux grades et types de boîtiers, notamment avec des fils et une technologie de montage en surface (CMS).

Caractéristiques et paramètres des thermistances

Comme tout capteur, la thermistance présente des paramètres clés que les concepteurs doivent prendre en compte lorsqu'ils doivent en choisir ou en utiliser une. Certaines thermistances peuvent sembler contre-intuitives ou inadaptées aux applications traditionnelles nécessitant un capteur, mais elles peuvent être ajustées en consacrant suffisamment d'attention aux détails.

Il existe deux types basiques de thermistances (Figure 1). L'un de ces deux types est généralement en céramique polycristalline et présente un coefficient de température négatif (CTN), et sa résistance diminue selon la température. L'autre type est appelé thermistance à coefficient de température positif (CTP) et est généralement conçu à partir d'un matériau semi-conducteur. Les thermistances CTP, comme leur nom l'indique, présentent un coefficient de température positif. Notez que les courbes des dispositifs CTP et CTN ne sont pas des « images miroirs » complémentaires. Chacun présente plutôt sa propre courbe distincte.

Figure 1 : Les thermistances CTN et CTP affichent des courbes résistance/température opposées et non complémentaires, et sont toutes les deux hautement non linéaires. Notez que l'échelle à gauche représente la résistance relative, et non absolue. (Source de l'image : Ametherm, Inc.)

Figure 1 : Les thermistances CTN et CTP affichent des courbes résistance/température opposées et non complémentaires, et sont toutes les deux hautement non linéaires. Notez que l'échelle à gauche représente la résistance relative, et non absolue. (Source de l'image : Ametherm, Inc.)

Une question évidente consiste à identifier la thermistance à utiliser, CTP ou CTN, pour une application donnée. Dans certains cas, le choix n'est pas aussi important que le respect des spécifications du dispositif individuel par rapport aux exigences de l'application. En général, le dispositif CTN peut être plus adapté pour les mesures de précision. À l'inverse, les thermistances CTP sont typiquement utilisées dans des applications de limitation ou de commutation de courant en raison de l'augmentation rapide et caractéristique de leur résistance, qui se déclenche à une température spécifique, connue sous le nom de point de Curie. Cependant, une nouvelle catégorie de dispositifs CTP vient enrichir l'applicabilité des dispositifs CTP. Nous y reviendrons plus tard.

Il existe une autre situation où le choix entre un dispositif CTP et CTN peut être critique. Si la thermistance est utilisée directement dans une configuration de rétroaction en boucle fermée analogique pour maintenir un point de consigne variable, la pente de la variation de résistance par rapport à la température est primordiale et dépend de la configuration de la boucle de contrôle.

Par exemple, si la thermistance fait partie d'une boucle utilisée pour maintenir un point de consigne de température en contrôlant le courant vers un élément chauffant, sa résistance doit augmenter en même temps que la température pour réduire le flux de courant vers l'élément chauffant. La thermistance CTP devient ainsi l'option appropriée. Bien évidemment, si un dispositif CTN est préféré pour d'autres raisons, la pente apparente peut être inversée à l'aide d'un amplificateur opérationnel configuré en tant que tampon inverseur.

Remarque historique : le premier produit commercial de Hewlett-Packard, l'oscillateur audio Model 200A classique, breveté en 1942, utilisait le CTP important d'un filament d'ampoule à incandescence dans une boucle de rétroaction négative pour stabiliser l'amplitude de sortie de l'amplificateur. Bien qu'il ne s'agissait pas d'une thermistance au sens strict, le filament agissait en tant que tel, et la topologie du circuit autocorrecteur représentait une innovation majeure à l'époque.

Les paramètres de performances clés d'une thermistance incluent les suivants :

• La résistance nominale à 25°C. Les thermistances sont tout d'abord catégorisées selon leur valeur nominale à cette température dans les guides de sélection des fournisseurs. Elles peuvent être fabriquées avec de nombreuses valeurs de résistance différentes à cette température en modifiant leur composition spécifique. Les thermistances disponibles présentent des valeurs nominales dès 10 ohms (Ω) et jusqu'à 1 méga-ohm (MΩ). La plupart des applications utilisent des thermistances dont la valeur nominale se situe entre 100 Ω et 10 kilo-ohms (kΩ) à 25°C.

• La sensibilité, qui correspond à une exposition plus détaillée du coefficient de température. Ce paramètre n'est pas constant, mais dépend plutôt de la température en elle-même et de la composition de la thermistance. Sa définition détaillée est un facteur clé de la fiche technique. C'est également l'un des facteurs qui compliquent le choix et l'utilisation efficace d'une thermistance par rapport aux autres capteurs présentant des valeurs de coefficient de température (tempco) constantes ou presque constantes pour leur plage entière.

Une faible valeur de sensibilité peut affecter la précision des mesures de température. En général, les thermistances CTN présentent une sensibilité très élevée à de faibles températures en raison de la baisse exponentiellement non linéaire de leur résistance. À hautes températures, cependant, leur sensibilité diminue de façon importante, ce qui peut entraîner des mesures de température incorrectes en cas de tolérance de résistance élevée. Toutefois, une sensibilité élevée peut également entraîner un dépassement des limites et une saturation du circuit d'entrée analogique (AFE) et du convertisseur analogique-numérique (CAN) associé si la thermistance effectue des mesures sur une vaste plage. Il existe ainsi un compromis entre la sensibilité et la plage à gérer.

Le coefficient de température alpha (α ou A) correspond à la pente de la courbe de résistance (R) par rapport à la température à un point donné et est calculé à l'aide de l'Équation 1 :

![]() Équation 1

Équation 1

Où α est exprimé en % par °C.

Cependant, alpha n'est pas constant, mais dépend de l'emplacement de la thermistance sur la courbe. Pour mieux le définir, l'industrie a défini un autre facteur constant bêta (β or B), appelé indice ou constante de sensibilité du matériau utilisé. Pour obtenir une approximation grossière de R qui dépend de la température d'une sous-plage définie, l'Équation 2 est utilisée :

![]() Équation 2

Équation 2

β est utilisé pour développer une courbe de résistance/température plus précise. Une spécification comme « 3380 25/50 » indique une constante β de 3380 pour une plage de températures de 25°C à 50°C.

• D'autres paramètres incluent la constante de temps thermique (TTC), qui correspond au temps nécessaire pour que la valeur de la thermistance atteigne 63 % de la différence entre l'ancienne température et la nouvelle température. Il existe également la constante de dissipation thermique (TDC), liée à l'auto-échauffement inévitable généré par le courant qui traverse la thermistance. La constante de dissipation thermique correspond à la quantité de puissance nécessaire à l'augmentation de la température de la thermistance de 1°C et est spécifiée en milliwatts par °C (mW/°C). En général, la dissipation de puissance doit rester aussi faible que possible pour éviter l'auto-échauffement et les erreurs qui en résultent.

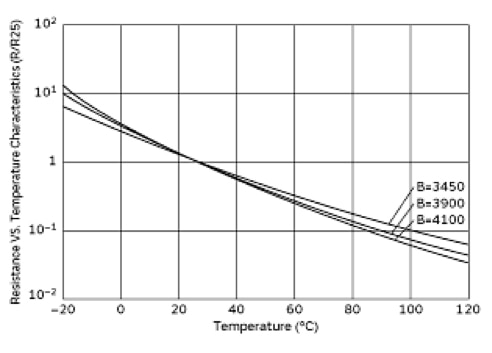

Par exemple, le dispositif NCP15XH103J03RC de Murata est une thermistance CMS sur puce disponible dans des boîtiers 0805, 0603 et 0402, dont le plus petit mesure seulement 1,0 mm × 0,5 mm. Le paramètre β essentiel affiche la même valeur pour chaque taille. Les principaux paramètres de ce dispositif de 10 kΩ/25°C sont résumés dans le Tableau 2, qui indique β pour différentes plages. Un graphique associé illustre également ces informations par rapport à la température (Figure 2).

Tableau 2 : Les spécifications les plus importantes lors de l'évaluation d'une thermistance, comme le dispositif NCP15XH103J03RC de Murata, incluent sa résistance nominale à 25°C, sa tolérance et les valeurs B à des températures clés. (Source du tableau : Murata Electronics)

Tableau 2 : Les spécifications les plus importantes lors de l'évaluation d'une thermistance, comme le dispositif NCP15XH103J03RC de Murata, incluent sa résistance nominale à 25°C, sa tolérance et les valeurs B à des températures clés. (Source du tableau : Murata Electronics)

Figure 2 : Ce graphique relie β (B), la température et le facteur R/R25 de -20°C à +120°C pour le dispositif NCP15XH103J03RC de Murata. (Source de l'image : Murata Electronics)

Figure 2 : Ce graphique relie β (B), la température et le facteur R/R25 de -20°C à +120°C pour le dispositif NCP15XH103J03RC de Murata. (Source de l'image : Murata Electronics)

Notez que pour les thermistances (comme pour presque tous les composants), peu importe leur simplicité apparente au premier abord ou leur faible nombre de bornes, il existe beaucoup d'autres spécifications de niveau primaire, secondaire, voire tertiaire à prendre en compte. Pour les thermistances, beaucoup de ces éléments à prendre en compte sont liés aux tolérances initiales de diverses spécifications, ainsi qu'à leurs coefficients de température.

Commande et détection de la thermistance

Étant donné qu'il s'agit d'un capteur à résistance, la commande d'une thermistance et la détection de sa résistance sont en principe plutôt simples. Contrairement aux capteurs de température sous tension comme les thermocouples, une thermistance requiert une excitation de tension ou de courant modeste pour pouvoir mesurer sa résistance. L'approche la plus simple consiste à utiliser une source de tension constante basique et un circuit diviseur de tension (Figure 3). La tension de sortie (VTEMP) peut être calculée grâce à l'Équation 3 :

![]() Équation 3

Équation 3

Figure 3 : Une configuration simple avec une source de tension et un diviseur de tension à résistance est en principe suffisante pour mesurer la résistance de la thermistance correspondant à VTEMP. (Source de l'image : Texas Instruments)

Figure 3 : Une configuration simple avec une source de tension et un diviseur de tension à résistance est en principe suffisante pour mesurer la résistance de la thermistance correspondant à VTEMP. (Source de l'image : Texas Instruments)

En pratique, évidemment, il vaut souvent mieux utiliser une topologie ratiométrique ou en pont pour minimiser l'effet de l'alimentation et de la variation de la résistance de polarisation.

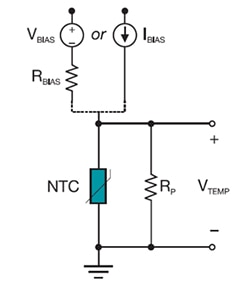

Une configuration alternative est préférée dans de nombreuses conceptions pour mesurer la résistance et les changements de résistance. Elle implique l'utilisation d'une source de courant constante (Figure 4). Dans ce cas, VTEMP peut être calculée grâce à l'Équation 4 :

![]() Équation 4

Équation 4

Figure 4 : Une source de courant est souvent utilisée à la place d'une source de tension et d'un diviseur de tension en raison de ses performances accrues et d'un meilleur contrôle de la mesure de tension. (Source de l'image : Texas Instruments)

Figure 4 : Une source de courant est souvent utilisée à la place d'une source de tension et d'un diviseur de tension en raison de ses performances accrues et d'un meilleur contrôle de la mesure de tension. (Source de l'image : Texas Instruments)

Cette configuration offre une linéarité supérieure et un meilleur contrôle de la sensibilité de la tension parcourant la thermistance.

Le problème suivant concerne le circuit d'entrée analogique, qui traite la tension détectée au niveau de la thermistance. Pour les applications à seuil et commutées, cette tension peut être acheminée via un comparateur pour faire passer une sortie d'un état haut à un état bas, ou vice versa.

La situation est plus compliquée si la valeur réelle de la température est nécessaire, comme c'est souvent le cas. Il convient alors d'étudier les problèmes d'étalonnage et de correction de comportement non linéaire de la thermistance. La sortie des thermistances CTN et de la plupart des thermistances CTP est assez prévisible et hautement non linéaire, et est également caractérisée par une courbe donnée par le fournisseur qui définit la relation résistance/température pour un certain type de thermistance.

Les concepteurs ont plusieurs options pour transformer la mesure de tension, qui représente la résistance, en une valeur de température précise :

• Les concepteurs peuvent utiliser un ensemble à paliers de plusieurs thermistances, dont chacune couvre une petite zone de la plage de températures globale pour créer une approximation linéaire par tranche. De plus, en ajoutant une résistance à chaque thermistance, la linéarité de chaque thermistance se trouve améliorée, mais au détriment du coût des composants, de l'espace carte, de la gestion de l'inventaire et de la puissance (Figure 5).

Figure 5 : Que l'on utilise une source de tension ou de courant pour commander la thermistance, l'ajout d'une résistance parallèle améliore sa linéarité, mais pénalise la nomenclature des composants et l'utilisation de la puissance. (Source de l'image : Texas Instruments)

Figure 5 : Que l'on utilise une source de tension ou de courant pour commander la thermistance, l'ajout d'une résistance parallèle améliore sa linéarité, mais pénalise la nomenclature des composants et l'utilisation de la puissance. (Source de l'image : Texas Instruments)

• Ils peuvent implémenter une approximation linéaire par tranche dans le logiciel, où la plage globale est divisée en plages plus petites. Le logiciel peut ensuite utiliser une équation linéaire simple avec des coefficients appropriés pour linéariser et corriger la mesure de chaque segment. Cette approche nécessite une quantité modérée de ressources du processeur et de temps, et présente des besoins en mémoire modérés.

• Ils peuvent créer une table de correspondance (LUT) qui énumère la résistance par rapport à la température réelle. Cela réduit le temps nécessaire et les ressources puisées au niveau du processeur, mais nécessite plus de mémoire proportionnellement à la granularité de la table de correspondance. L'interpolation peut réduire les exigences de mémoire à un coût informatique modeste.

• Enfin, le système peut utiliser une équation d'ajustement de courbe complexe, ce qui permet d'utiliser très peu de mémoire, mais puise considérablement dans les ressources du processeur.

Par exemple, la correction des mesures pour les thermistances CTN peut être effectuée à l'aide de l'équation Steinhart-Hart classique, une équation d'ajustement de courbe qui représente précisément la courbe R-T de la thermistance (Équation 5) :

![]() Équation 5

Équation 5

Où T est la température en kelvins, R correspond à la valeur de résistance calculée, et A, B et C sont les coefficients calculés définis par le concepteur ou fournis par le fournisseur de la thermistance. Pour des raisons évidentes, on parle d'« étalonnage à trois points ».

D'après ce que nous venons de voir, il est évident que les différentes approches de correction nécessitent des compromis au niveau des circuits et des composants, des besoins en mémoire et des ressources de traitement.

Choisir la plage de résistances d'une thermistance

Choisir une thermistance avec une résistance optimale dans la plage de températures ciblée constitue l'un des défis liés à l'utilisation de ces dispositifs. D'une certaine manière, cela équivaut à adapter une résistance pour la détection de courant d'une résistance shunt, mais d'une autre manière, c'est assez différent.

L'objectif est de choisir un dispositif résistif de façon à ce que la chute de tension qui le traverse corresponde au maximum que le circuit peut accepter sans surcharge. Cela optimise la plage dynamique, la résolution effective et le rapport signal/bruit (SNR). En ce qui concerne le shunt d'ampèremètre et sa résistance fixe, la relation courant/tension est évidemment linéaire. Cependant, l'utilisation d'une résistance à valeur plus importante pour s'adapter à cette gamme génère également davantage d'auto-échauffement à un certain niveau de courant, ce qui représente une perte de puissance et entraîne aussi un auto-échauffement accru du capteur.

Néanmoins, cette analogie résistance shunt/thermistance présente également des différences. Dans le cas d'un shunt de détection du courant, la résistance est connue, contrairement au courant. Pour la thermistance, la situation est inversée : le courant d'une source de courant ou la tension d'une source de tension est connu(e), mais la résistance correspond à la variable inconnue. Étant donné que la résistance de la thermistance est une fonction non linéaire, elle peut augmenter de manière soudaine et significative, entraînant ainsi l'augmentation de la tension, potentiellement au-delà de la valeur acceptable. Cela se produit particulièrement avec les thermistances CTP lorsqu'elles approchent de la température du point de Curie. En résumé : la configuration d'une thermistance n'est pas aussi clairement définie que la conception d'une résistance shunt de détection du courant.

La tolérance et la dérive de sensibilité sont également des facteurs. Les thermistances présentent des tolérances relativement élevées par rapport aux valeurs nominales de leurs divers paramètres. Toute modélisation doit donc inclure une analyse avec des valeurs efficaces (RMS) et des spécifications liées aux cas les plus défavorables pour garantir que les performances ne dépassent pas les capacités du circuit ni les limites d'erreur.

Une nouvelle thermistance CTP résout les problèmes de longue date

Les concepteurs font face à des conflits qu'ils doivent mesurer lors de l'utilisation de thermistances. D'un côté, elles sont peu coûteuses, présentent des circuits d'interface simples et sont compactes, ce qui est très avantageux en termes de placement et de réactivité. De l'autre, leurs problèmes d'étalonnage et de précision peuvent limiter leur utilisation, car elles nécessitent d'importants efforts en matière d'intégration et puisent dans les ressources du processeur pour réaliser des mesures suffisantes dans la plupart des conceptions. En fonction de la fiabilité d'exécution des approches visant à résoudre ces problèmes, l'erreur peut facilement être comprise entre ±2°C et ±4°C.

Cette erreur est acceptable dans une vaste gamme d'applications, mais il existe également de nombreuses applications pour lesquelles cette erreur est inacceptable. Avec du recul, les défis fondamentaux de l'utilisation de thermistances se rapportent à leur sensibilité thermique hautement non linéaire, ainsi qu'à leurs tolérances inhérentes et aux dérives par rapport aux spécifications. Cette combinaison impose souvent des compromis difficiles observés lors de l'analyse de modélisation.

Une nouvelle gamme de thermistances CTP au silicium de Texas Instruments, représentée par le dispositif TMP6131DYAR, réduit grandement beaucoup de ces préoccupations. Elle étend l'applicabilité des thermistances, car elle offre une linéarité et une sensibilité constante selon la température (Figure 6).

Figure 6 : La thermistance CTP linéaire TMP6131DYAR au silicium de Texas Instruments offre une linéarité et une sensibilité constante selon la température. (Source de l'image : Texas Instruments)

Figure 6 : La thermistance CTP linéaire TMP6131DYAR au silicium de Texas Instruments offre une linéarité et une sensibilité constante selon la température. (Source de l'image : Texas Instruments)

Cette thermistance de 10 kΩ (à 25°C) ±1 % est proposée dans des boîtiers 0402 et 0603, avec une faible masse thermique pour une réponse rapide, tandis que son fonctionnement basse consommation réduit l'auto-échauffement, malgré sa petite taille. Le dispositif TMP6131DYAR est conçu pour la plage de températures de -40°C à +125°C, et est ainsi adapté à la grande majorité des applications. Il est également disponible dans un grade automobile, ce qui est logique puisque les véhicules électriques, hybrides et à combustion interne présentent tous un grand nombre de points de température « cachés » qui doivent être détectés et surveillés.

De plus, ces thermistances linéaires au silicium présentent une tolérance de résistance bien plus stable en raison de la composition de leur matériau et de la sensibilité de résistance constante. Par exemple, une thermistance CTN typique présente une tolérance de résistance bien plus importante en s'éloignant de 25°C que ce que sa fiche technique indique à cette température. Dans certains cas, la tolérance de résistance peut augmenter de ±1 % à 25°C jusqu'à ±4 % (ou plus) à -40°C et 150°C.

À l'inverse, ces thermistances linéaires au silicium présentent des valeurs de sensibilité bien plus constantes, ce qui permet d'effectuer des mesures stables sur l'ensemble de la plage de températures. Cette caractéristique est présentée par la courbe R-T relativement linéaire du dispositif TMP6131DYAR à la Figure 7.

Figure 7 : Contrairement aux autres thermistances CTP, le dispositif TMP6131DYAR présente une courbe température/résistance presque linéaire. (Source de l'image : Texas Instruments)

Figure 7 : Contrairement aux autres thermistances CTP, le dispositif TMP6131DYAR présente une courbe température/résistance presque linéaire. (Source de l'image : Texas Instruments)

Autre avantage de ce comportement plus linéaire : l'équation Steinhart-Hart complexe n'est pas nécessaire à l'étalonnage supplémentaire de ces thermistances au silicium pour atteindre de meilleures performances. À la place, l'étalonnage peut être réalisé à l'aide d'une formule de régression polynomiale de quatrième ordre beaucoup plus simple (Équation 6), ce qui représente une charge de traitement considérablement réduite.

![]() Équation 6

Équation 6

Où T est la température en Celsius, R est la valeur de la résistance calculée et A (0–4) sont les coefficients polynomiaux fournis.

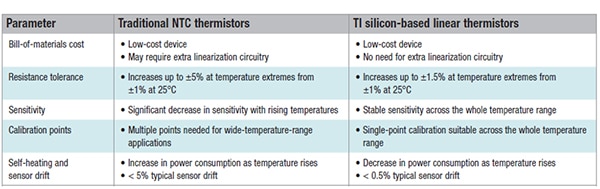

Les attributs relatifs des thermistances CTN traditionnelles comparées aux dispositifs CTP au silicium sont illustrés dans le Tableau 3.

Tableau 3 : Les attributs comparatifs des thermistances CTP au silicium de TI montrent des avantages distincts par rapport aux thermistances CTN traditionnelles. (Source du tableau : Texas Instruments)

Tableau 3 : Les attributs comparatifs des thermistances CTP au silicium de TI montrent des avantages distincts par rapport aux thermistances CTN traditionnelles. (Source du tableau : Texas Instruments)

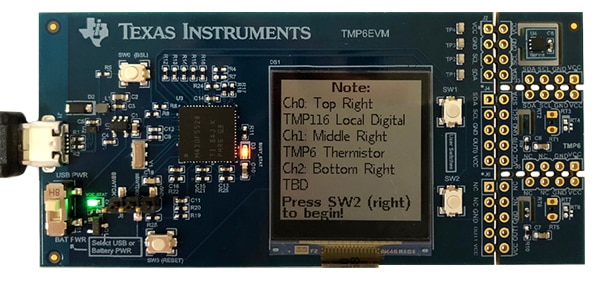

Utiliser le dispositif TMP6131DYAR

Les thermistances sont relativement simples à connecter dans un circuit, mais nécessitent quand même une évaluation visant à ajuster leurs performances selon les objectifs de l'application. Pour accélérer le processus, Texas Instruments propose le dispositif TMP6EVM, un module d'évaluation (EVM) de prototypage pour le dispositif TMP6131DYAR (Figure 8). Le guide de l'utilisateur détaillé décrit les caractéristiques, le fonctionnement et l'utilisation de la carte d'évaluation, qui inclut également un écran LCD à plusieurs lignes, ce qui permet d'afficher aisément des messages destinés à l'utilisateur lors des modes de configuration et d'évaluation.

Figure 8 : Le module d'évaluation TMP6EVM pour les thermistances comme le dispositif TMP6131DYAR simplifie leur adoption pour une utilisation dans une application cible spécifique. (Source de l'image : Texas Instruments)

Figure 8 : Le module d'évaluation TMP6EVM pour les thermistances comme le dispositif TMP6131DYAR simplifie leur adoption pour une utilisation dans une application cible spécifique. (Source de l'image : Texas Instruments)

Le schéma fonctionnel du module d'évaluation (Figure 9) offre une vision plus claire de ce qu'il fournit.

Figure 9 : Un schéma fonctionnel du module d'évaluation TMP6EVM montre sa conception autonome, avec écran LCD pour interagir avec le dispositif. (Source de l'image : Texas Instruments)

Figure 9 : Un schéma fonctionnel du module d'évaluation TMP6EVM montre sa conception autonome, avec écran LCD pour interagir avec le dispositif. (Source de l'image : Texas Instruments)

En plus de la carte d'évaluation, TI propose également un outil de conception de thermistance téléchargeable qui offre des calculs de table résistance/température (table R-T) complets, d'autres méthodes utiles pour déterminer la température, ainsi que du code C d'exemple.

Conclusion

Les thermistances sont des capteurs polyvalents largement utilisés et faciles à connecter pour mesurer la température. Cependant, en raison de leurs non-linéarités, de leurs tolérances et de leurs dérives inhérentes, les concepteurs doivent étudier soigneusement leur fiche technique, déterminer les plages viables, modéliser leurs performances et leurs limites d'erreur, et implémenter un schéma d'étalonnage.

Toutefois, des dispositifs, comme le TMP6131DYAR de Texas Instruments, offrent une solution CTP au silicium pour la plage de -40°C à +125°C fréquemment utilisée et fonctionnent avec une linéarité suffisante et une tolérance stricte. De cette façon, ils réduisent de nombreux défis associés à la sélection et au déploiement de thermistances CTN ou CTP traditionnelles.

Articles connexes (DigiKey) :

- Capteurs de température actifs ou passifs : les concepteurs doivent choisir avec soin

- Créer rapidement un circuit de détection de température précis basé sur une thermistance

- Détecter efficacement la température dans les applications IoT à l'aide de la technologie à semi-conducteurs

- Obtenir des mesures de température à plusieurs canaux haute précision, quel que soit l'environnement

Références :

- Texas Instruments, "Temperature sensing with thermistors"

- Texas Instruments, "Improving temperature measurement accuracy in battery monitoring systems"

- Ametherm, Inc., "NTC Thermistor Beta"

- Ametherm, Inc., "The Secret To Successful Thermistor Beta Calculations"

- AVX/Kyocera, "TPC - NTC/PTC Thermistors"

- TDK, "NTC Thermistors: General technical information"

- Bureau International des Poids et Mesures, "Guide on Secondary Thermometry: Thermistor Thermometry"

Avertissement : les opinions, convictions et points de vue exprimés par les divers auteurs et/ou participants au forum sur ce site Web ne reflètent pas nécessairement ceux de DigiKey ni les politiques officielles de la société.