L'évolution du modélisme ferroviaire au service de l'industrie électronique

Les premiers modèles ferroviaires étaient simples à implémenter, mais limités en performances. Les locomotives étaient alimentées en énergie électrique via les rails de la voie ferrée et la vitesse du moteur était contrôlée par variation de la tension appliquée (généralement jusqu'à 18 VCC). Les performances du moteur étaient marginales à des vitesses inférieures, car la courbe couple/tension pour les moteurs CC est médiocre à tension réduite, et donc les arrêts et les reprises des moteurs et des trains étaient saccadés au lieu d'un avancement au ralenti.

Si un moteur spécialement conçu pour un fonctionnement à tension inférieure était utilisé à la place pour compenser cette lacune, il manquait alors la puissance nécessaire pour tirer plusieurs wagons. Il s'agissait de boucles CC de base et il n'y avait pas d'électronique, mais certains amateurs avancés utilisaient des commutateurs à commande par fermeture de contact déclenchés mécaniquement sur le réseau ferroviaire miniature pour activer les signaux, contrôler les lumières et créer d'autres actions réalistes.

Avec l'apparition des dispositifs à semi-conducteurs, l'électronique a rapidement résolu le problème de contrôle du moteur basse vitesse grâce à l'énergie pulsée. Au lieu d'utiliser une tension CC inférieure simple pour des basses vitesses, la tension complète (ou presque) est appliquée en utilisant la modulation de largeur d'impulsion (PWM). Ainsi, le moteur fonctionne bien à basse vitesse et fournit un couple presque complet, mais les oscillations et les vibrations du moteur posent désormais de nouveaux problèmes. Les fournisseurs de ces blocs d'alimentation CC PWM ont résolu ce problème avec divers schémas adaptatifs qui ont façonné et décalé la forme d'onde PWM en fonction du réglage de l'accélérateur.

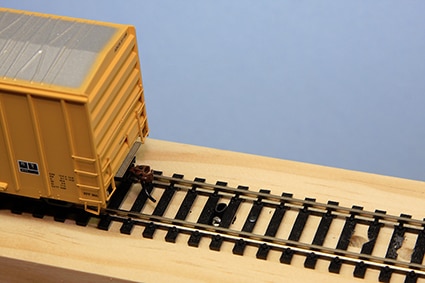

Figure 1 : Une cellule photoélectrique orientée vers le haut et placée entre les voies est l'élément principal d'un simple détecteur de présence de voie, mais elle présente également certaines caractéristiques de fonctionnement indésirables. (Source de l'image : Iowa Scaled Engineering, LLC)

Figure 1 : Une cellule photoélectrique orientée vers le haut et placée entre les voies est l'élément principal d'un simple détecteur de présence de voie, mais elle présente également certaines caractéristiques de fonctionnement indésirables. (Source de l'image : Iowa Scaled Engineering, LLC)

Parallèlement à l'utilisation d'électronique par les fournisseurs dans le bloc d'alimentation, les passionnés de modélisme ferroviaire (amateurs) ont également commencé à utiliser des transistors et des composants électro-optiques sur le réseau. La détection de présence en est un exemple et a servi à déterminer si une section de voie est utilisée. Cela a permis le contrôle semi-automatique des trains ainsi que d'autres fonctions. Plusieurs techniques de détection optique étaient couramment utilisées, chacune avec des compromis en termes de complexité, de performances et de coût.

La technique la plus simple utilise des capteurs optiques et il existe de nombreuses variantes de cette approche. Dans la version de base, une cellule photoélectrique est enterrée entre les voies (Figure 1). Si la cellule photoélectrique est bloquée par un wagon, sa chute de sortie est détectée par un simple circuit comparateur. Bien que cela soit assez simple, le point de déclenchement du comparateur doit être réglé sur l'intensité de la lumière ambiante et les variations provenant de personnes en déplacement et d'autres activités relatives au réseau peuvent provoquer de faux déclenchements.

Une meilleure méthode, mais plus compliquée, utilise une LED infrarouge (IR) plutôt que la lumière ambiante et un phototransistor complémentaire. Dans les conceptions en mode de transmission, la paire est placée sur les côtés opposés de la voie avec le trajet de la lumière bloqué par un wagon ; dans l'implémentation d'un mode de réflexion physiquement plus simple, la paire est placée dans un seul logement, mais les wagons sombres peuvent ne pas refléter suffisamment de lumière vers le phototransistor. Comme toujours, il s'agit du compromis entre simplicité et cohérence/facilité d'exécution. Les conceptions avancées modulent même le circuit d'attaque LED pour éviter toute confusion due à la lumière ambiante.

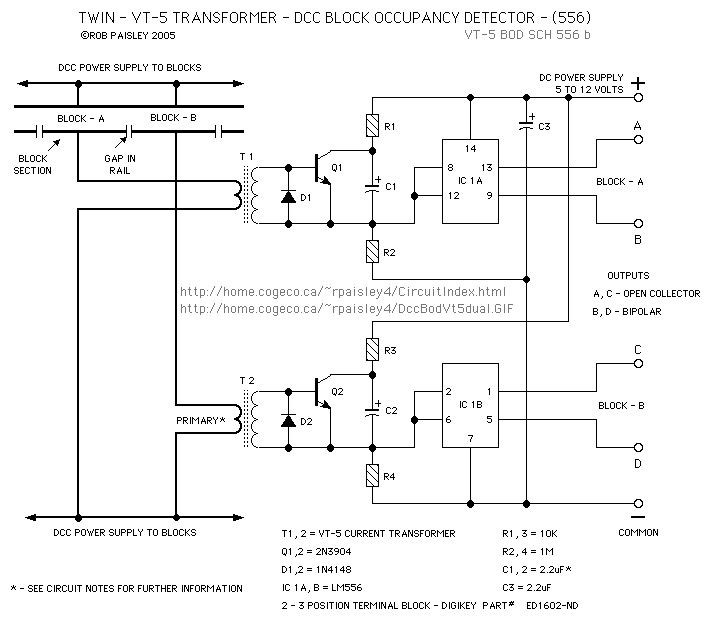

D'autres schémas de détection de présence n'utilisent pas du tout d'optique, mais plutôt la détection du courant. Dans cette méthode, une résistance « stabilisatrice » avec une plage en kilohms est fixée entre les deux roues normalement isolées du bogie du wagon (les essieux montés sont isolés les uns des autres au niveau de leurs axes pour éviter de court-circuiter les rails de la voie). Un transformateur de détection de courant et certains dispositifs électroniques détectent le flux à travers la ligne de fuite de la résistance, indiquant un wagon sur les voies. Notez que cette approche nécessite que l'ensemble de la voie du réseau soit divisé électriquement en blocs isolés afin que vous sachiez où se trouve réellement le wagon détecté, au-delà du fait de la présence d'un wagon sur les voies.

Un schéma représentatif d'un détecteur de présence à bloc de détection du courant à deux canaux montre la sophistication du circuit (Figure 2). Le transducteur critique est un transformateur tel que le transformateur de détection du courant FIS121NL 1:200 de Pulse Electronics utilisé pour T1 et T2, avec son orifice central pour fournir un trajet pour le fil transportant le courant détecté.

Figure 2 : L'approche du flux de courant dépend d'un filet de courant circulant à travers les voies grâce à une résistance stabilisatrice pour l'essieu monté. Le courant est détecté par un transformateur de courant avec un orifice central. (Source de l'image : Circuitous.ca)

Figure 2 : L'approche du flux de courant dépend d'un filet de courant circulant à travers les voies grâce à une résistance stabilisatrice pour l'essieu monté. Le courant est détecté par un transformateur de courant avec un orifice central. (Source de l'image : Circuitous.ca)

Cette méthode a ses propres inconvénients : chaque wagon à détecter requiert la résistance stabilisatrice ajoutée et la valeur optimale de la stabilisation est un compromis entre la sensibilité et les faux déclenchements, la longueur de la voie et la chute infrarouge associée, parmi d'autres facteurs.

Aller au-delà du simple CC : se mettre en réseau

Avec l'augmentation de la sophistication et du nombre de nombreux circuits complémentaires, le coût, la complexité, l'incompatibilité et les problèmes de maintenance ont atteint un niveau insoutenable. Il existe, en outre, un problème inévitable lors de l'alimentation directe des moteurs à partir des rails de voie : comme chaque moteur détecte la même tension, ils ne sont pas contrôlables individuellement.

La seule solution pratique basée sur le courant CC consiste à diviser physiquement la voie en blocs électriquement isolés et à utiliser plusieurs blocs d'alimentation, un par moteur. Au fur et à mesure que la locomotive donnée passe d'un bloc à l'autre, l'opérateur du réseau doit également changer de bloc d'alimentation de contrôle. Lorsqu'il y a plus de deux ou trois locomotives en service en même temps, la gestion devient frustrante et fatigante ; il existe des schémas semi-automatisés, mais ceux-ci sont inflexibles, compliqués et coûteux.

Heureusement, les circuits intégrés et le contrôle de puissance sur puce (MOSFET) ont offert une issue. Au milieu des années 1990, la NMRA (National Model Railroad Association) et les fournisseurs du secteur ont établi une norme ouverte appelée DCC (Digital Command Control) qui a fait entrer le modélisme ferroviaire dans le monde des réseaux. Avec la norme DCC, la pleine puissance est toujours fournie à la voie et chaque locomotive se voit attribuer un ID en tant que nœud de réseau. Des signaux codés sont envoyés sur la voie indiquant la quantité de puissance qui doit être délivrée au moteur à cet ID via un circuit intégré de commande moteur d'une capacité d'environ 1 A. La norme DCC a rapidement pris de l'ampleur, car elle a résolu un véritable ensemble de problèmes et a fonctionné chez tous les fournisseurs, un peu comme le Wi-Fi. Les locomotives étaient des nœuds de réseau, chacun recevant ses instructions via les rails fonctionnant comme un bus de données.

Rapidement, le rôle de la norme DCC s'est étendu bien au-delà du contrôle de la vitesse des locomotives. Les effets sonores ont été programmés dans des circuits intégrés embarqués, ainsi que de minuscules haut-parleurs, tous contrôlés par des commandes DCC. Il existe également des moteurs compatibles DCC pour régler les branchements de voie (également appelés commutateurs) et d'autres fonctions non motrices, tout cela rendu possible grâce à des circuits intégrés de décodeur DCC spécialisés et des ID de nœud uniques. La norme DCC est maintenant utilisée dans la grande majorité des réseaux et est presque devenue un système « plug-and-play ». Elle permet également le fonctionnement du réseau via un PC ou même un smartphone, avec des scénarios opérationnels prédéfinis et des séquences de commutation automatisées.

L'interruption de l'alimentation reste un problème

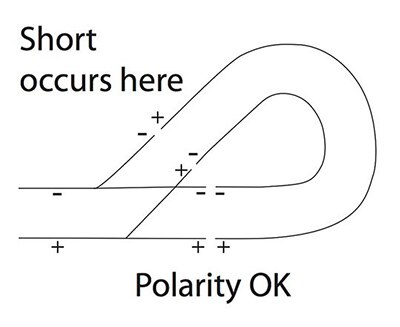

Comme la plupart des réseaux, la norme DCC a une faiblesse majeure : elle ne fonctionne pas lorsque l'alimentation est coupée. Il peut y avoir une brève, mais paralysante perte de puissance CC au décodeur et donc au moteur pour diverses raisons : des écarts de voie qui isolent les blocs de commande de voie ; des écarts où la polarité doit être commutée « à la volée » en raison des boucles inverses où les rails se croisent (Figure 3) ; des écarts dans la continuité physique de la voie au « cœur de croisement » d'un branchement ; et un contact intermittent entre les roues et la voie. À basse vitesse, il peut même ne pas y avoir suffisamment d'élan pour parcourir l'écart et une intervention manuelle (une poussée) peut même être nécessaire.

Figure 3 : La boucle inversée est un aspect inévitable de l'utilisation des deux rails de voie pour l'alimentation électrique et se produit lorsque la voie se referme sur elle-même ; la boucle doit être isolée et la polarité de l'alimentation de la voie principale inversée par un commutateur bipolaire bidirectionnel (DPDT) pendant que le train est dans la boucle. (Source de l'image : The Spruce Crafts)

Figure 3 : La boucle inversée est un aspect inévitable de l'utilisation des deux rails de voie pour l'alimentation électrique et se produit lorsque la voie se referme sur elle-même ; la boucle doit être isolée et la polarité de l'alimentation de la voie principale inversée par un commutateur bipolaire bidirectionnel (DPDT) pendant que le train est dans la boucle. (Source de l'image : The Spruce Crafts)

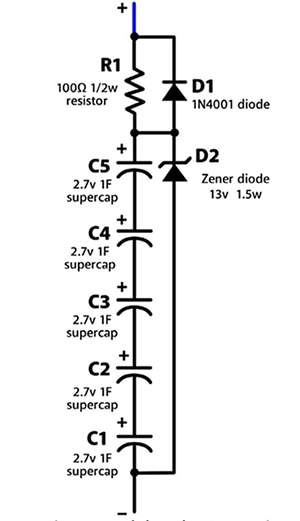

Encore une fois, les composants modernes offrent une solution au problème. En câblant quelques supercondensateurs en série pour fournir une sortie d'environ 20 à 25 V et en plaçant le boîtier sur la carte, ils fournissent une alimentation « d'entretien » (également appelée « stay-alive ») pendant la période de « zone morte ». Les supercondensateurs sont chargés en continu via les rails, offrant une solution simple, mais efficace (Figure 4). Un choix viable pour le supercondensateur est le FM0H103ZF de Kemet, une unité de 10 mF, 5,5 V ; l'utilisation de cinq en série garantit une tension CC et une énergie de transfert suffisantes pour prendre en charge une locomotive à l'échelle HO (1:87) typique pendant une à deux secondes.

Figure 4 : En règle générale, une série de supercondensateurs placés en parallèle avec les connexions d'alimentation du circuit intégré de commande moteur peut fournir une alimentation de secours au moteur lorsqu'il traverse un écart dans les rails d'alimentation. Les valeurs de capacité réelles peuvent varier en fonction de la durée d'exécution de secours souhaitée. (Source de l'image : Model Railroader Hobbyist Magazine)

Figure 4 : En règle générale, une série de supercondensateurs placés en parallèle avec les connexions d'alimentation du circuit intégré de commande moteur peut fournir une alimentation de secours au moteur lorsqu'il traverse un écart dans les rails d'alimentation. Les valeurs de capacité réelles peuvent varier en fonction de la durée d'exécution de secours souhaitée. (Source de l'image : Model Railroader Hobbyist Magazine)

Cette solution présente un problème : il n'y a généralement pas de place, même pour les petits supercondensateurs, dans les modèles de locomotives diesel à des échelles petites à moyennes telles que O (1:48) et certainement pas de place à des échelles plus petites de HO (1:48), S (1:64), N (1:160), TT (1:120) ou Z (1:220). Cependant, les modèles de locomotive à vapeur à l'ancienne peuvent utiliser ces supercondensateurs « d'entretien », car ils ont leur tender attaché (pour le bois ou le charbon dans la vraie vie) qui leur fournit un emplacement.

Phase suivante : une alimentation hors des rails

Il est facile de supposer qu'il est simple d'alimenter les locomotives. Après tout, il y a ces deux rails de voie très tangibles qui peuvent également être utilisés comme rails d'alimentation, ainsi que des données codées dans un système DCC. Cependant, la réalité est qu'une fourniture en énergie fiable via ces rails est souvent un problème permanent pour les raisons citées précédemment.

Encore une fois, les améliorations des composants électriques de base permettent des alternatives innovantes. Au lieu de tirer de l'énergie de ces rails de voie, que se passerait-il si vous pouviez transporter la puissance nécessaire à bord via des batteries rechargeables ? Soudain, tous les nombreux problèmes associés à l'utilisation des voies pour la distribution d'énergie disparaissent. Certains adeptes de modélisme l'ont fait à des échelles de modèle plus grandes telles que G (1:24), qui est souvent utilisée pour les réseaux extérieurs de « jardin » ; c'est un environnement où les voies de transport ferroviaire sont particulièrement problématiques en raison de la rouille, de la corrosion, des feuilles, de l'herbe et d'autres obstacles.

Alors, comment contrôlez-vous les moteurs s'il n'y a pas de connexion filaire ? Utilisez un module de liaison sans fil courte portée qui intègre un décodeur DCC avec un circuit d'entrée RF à la place du trajet DCC sur rail. Tous les modules nécessaires sont disponibles en tant qu'éléments standard prêts à l'emploi auprès de fournisseurs spécialisés, et l'installation typique dure de 20 à 30 minutes.

À mesure que les batteries s'améliorent, la puissance embarquée peut devenir viable pour les petites échelles très populaires. Il s'agirait d'un réel changement de paradigme dans le modélisme ferroviaire, aussi spectaculaire que la norme DCC l'a été. Les véhicules électriques (VE) ne seront pas les seuls à bénéficier d'une densité d'énergie accrue de la batterie. Comme nous l'avons vu à plusieurs reprises, les avancées dans un domaine cible bien défini offrent souvent des avantages dans des applications non liées.

Références et lectures complémentaires :

1. National Model Railway Association, "Beginners guide to Command Control and DCC", https://www.nmra.org/beginners-guide-command-control-and-dcc

2. Wikipedia, "DCC Tutorial (Basic System)", https://dccwiki.com/DCC_Tutorial_(Basic_System)

3. Wikipedia, "Digital Command Control", https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Command_Control

4. Azatrax, "Model Railroad Infrared Train Detection", http://www.azatrax.com/ir-model-train-detector.html

5. Circuitous.ca, "Block Occupancy Detector For DCC", http://www.circuitous.ca/DccBODvt5.html

6. Model Railroader Hobbyist Magazine, "Build an optical detector circuit", https://model-railroad-hobbyist.com/node/23535

7. Kalmbach Media, "Model Railroader", https://mrr.trains.com/

8. Iowa Scaled Engineering, LLC, "2018 Optical Detector Roundup", https://www.iascaled.com/blog/2018-optical-detector-roundup/

9. Model Railroader, "Keep Alive Circuit For Passenger Car Lighting", http://cs.trains.com/mrr/f/744/p/268873/3047228.aspx

10. Model Railroad Hobbyist Magazine, "Build your own stay alive", https://model-railroad-hobbyist.com/magazine/mrh2019-06/electrical-impulses

11. The Spruce Crafts, "How to Build and Wire Reverse Loops for Model Trains", https://www.thesprucecrafts.com/reverse-loops-model-trains-2382604

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.

Visit TechForum