Comment utiliser des LED UV-C pour un contrôle sûr et efficace des agents pathogènes

Avec la contribution de Rédacteurs nord-américains de DigiKey

2021-04-13

La pandémie de COVID-19 a incité les ingénieurs à envisager l'utilisation de la lumière ultraviolette (UV) pour les produits de désinfection et de stérilisation qui « désactivent » le SRAS-CoV-2 (le virus responsable de la COVID-19). Les produits de désinfection et de stérilisation conventionnels utilisent des lampes à vapeur de mercure basse pression pour émettre dans le spectre UV-A requis pour l'élimination des agents pathogènes. Mais les LED offrent de nombreux avantages, notamment un plus haut rendement, une sortie lumineuse plus élevée, une durée de vie plus longue et des coûts de cycle de vie plus faibles.

Les LED UV-A sont relativement faciles à fabriquer — en adaptant des LED à lumière bleue au domaine spectral quasi-visible — et sont disponibles depuis plus de dix ans pour les applications industrielles de séchage. Mais la désactivation du SARS-CoV-2 nécessite des UV-C plus énergétiques.

Au cours des dernières années, les LED UV-C commerciales ont fait leur apparition. Toutefois, ces dispositifs ne peuvent pas faire office de remplacement direct des lampes à vapeur de mercure classiques, car ils impliquent de nombreux nouveaux défis de conception. Par exemple, les produits de désinfection et de nettoyage exigent un flux énergétique élevé et étroitement contrôlé pour garantir un fonctionnement correct. De plus, les LED UV-C ne sont pas seulement dangereuses pour les bactéries et les virus, mais également pour les humains, de sorte qu'une protection adéquate est un élément important du processus de conception.

Cet article aborde brièvement les types de rayonnement UV et leur rôle dans la désinfection et le contrôle des agents pathogènes. Il décrit ensuite les avantages de l'utilisation des LED comme source de rayonnement ainsi que les défis de conception associés. L'article présentera ensuite des solutions à ces défis en utilisant des exemples de LED UV d'OSRAM Opto Semiconductors, Inc, Everlight Electronics, et SETi/Seoul Viosys.

Pourquoi utiliser la lumière UV pour le contrôle des agents pathogènes ?

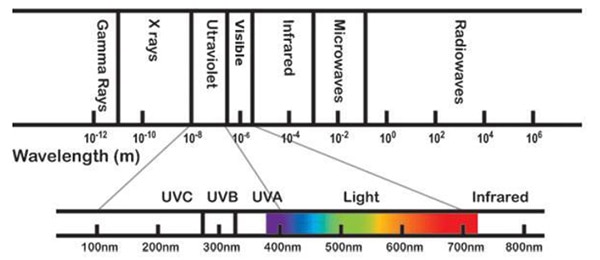

Le rayonnement UV se situe dans le spectre électromagnétique entre la lumière visible et les rayons X et comprend des photons de courte longueur d'onde (400 à 100 nanomètres (nm)) avec des énergies élevées correspondantes. La longueur d'onde du rayonnement est inversement proportionnelle à la fréquence : plus la longueur d'onde est courte, plus la fréquence est élevée (Figure 1).

Figure 1 : Dans le spectre électromagnétique, le rayonnement UV se situe juste en dessous de la lumière visible, à une longueur d'onde comprise entre 100 nm et 400 nm, et se subdivise en trois types, A, B et C. (Source de l'image : Gouvernement du Canada)

Figure 1 : Dans le spectre électromagnétique, le rayonnement UV se situe juste en dessous de la lumière visible, à une longueur d'onde comprise entre 100 nm et 400 nm, et se subdivise en trois types, A, B et C. (Source de l'image : Gouvernement du Canada)

Sur la base de l'interaction du rayonnement UV avec des matériaux biologiques, trois types de lumière UV ont été définis : UV-A (400 nm à 315 nm), UV-B (314 nm à 280 nm) et UV-C (279 nm à 100 nm). Le soleil produit ces trois formes, mais l'exposition humaine se limite principalement aux UV-A, car peu d'UV-B et aucun UV-C ne pénètrent la couche d'ozone de la Terre. Il existe toutefois plusieurs méthodes de production artificielle de ces trois types de lumière UV, par exemple les lampes à vapeur de mercure et, plus récemment, les LED UV.

Le rayonnement UV-C était une technologie établie pour éradiquer les agents pathogènes bien avant la pandémie actuelle. Les produits conventionnels utilisent des lampes à vapeur de mercure comme source UV. Des recherches récentes sur l'efficacité des UV-C sur le SRAS-CoV-2 ont montré que la lumière UV d'une longueur d'onde d'environ 250 nm à 280 nm est absorbée préférentiellement par l'ARN du virus, et qu'une dose totale de 17 joules par mètre carré (J/m2) désactive 99,9 % des agents pathogènes. Il convient de noter que ce niveau d'irradiation ne tue pas complètement le virus, mais qu'il perturbe suffisamment son ARN pour l'empêcher de se répliquer, ce qui le rend inoffensif tout en limitant l'exposition humaine aux UV.

Sources de lumière UV

La source traditionnelle de lumière UV est la lampe à vapeur de mercure. Il s'agit d'un dispositif à décharge gazeuse avec émission de lumière du plasma du métal vaporisé lorsqu'il est excité par une décharge électrique. Certains produits intègrent un tube à arc en quartz fondu qui favorise une émission maximale à la longueur d'onde UV-C de 185 nm (en plus d'une certaine émission d'UV-A et d'UV-B) à des fins de désinfection et de stérilisation (Figure 2).

Figure 2 : Avant l'avènement des LED UV-C, les lampes à vapeur de mercure basse pression étaient la source de lumière UV la plus pratique. (Source de l'image : JKL Components)

Figure 2 : Avant l'avènement des LED UV-C, les lampes à vapeur de mercure basse pression étaient la source de lumière UV la plus pratique. (Source de l'image : JKL Components)

Les lampes à vapeur de mercure sont relativement efficaces et durables par rapport aux sources de lumière incandescentes classiques, mais leur principal inconvénient est le rejet de mercure toxique dans l'environnement si l'ampoule se brise pendant l'utilisation normale ou lors de l'élimination.

Les LED UV-C, quant à elles, apportent aux applications de désinfection et de stérilisation les mêmes avantages clés que les LED apportent à l'éclairage général, à savoir l'efficacité, une sortie lumineuse plus élevée, une durée de vie plus longue et des coûts de cycle de vie plus faibles. De plus, même si les LED doivent toujours être éliminées avec précaution, elles ne présentent pas les mêmes risques environnementaux que les sources lumineuses contenant du mercure.

Les LED UV-C reposent sur la technologie des LED bleues. Celles-ci utilisent des substrats en nitrure d'aluminium et de gallium (AlGaN) comme plateforme pour des émetteurs à bande interdite plus large (longueur d'onde plus courte) que les LED rouges. Cependant, les LED UV-C sont moins efficaces et coûtent plus cher que les LED bleues, en grande partie parce que le nitrure de gallium n'est pas transparent au rayonnement UV-C. Par conséquent, relativement peu de photons UV-C émis s'échappent de la puce.

Des développements récents, notamment la métallisation réfléchissante des contacts p, les substrats à motifs, les surfaces texturées, les effets de microcavité et la mise en forme volumétrique, sont désormais utilisés pour améliorer l'efficacité des LED UV, et les produits commerciaux offrent maintenant des performances raisonnables. Mais les ingénieurs doivent savoir que ces dispositifs présentent des niveaux d'efficacité inférieurs à ceux des LED à lumière visible et que la complexité supplémentaire associée à l'extraction des photons fait grimper les coûts. Les fiches techniques des fabricants évitent généralement les chiffres d'efficacité et fournissent plutôt le flux (en milliwatts (mW)) pour un courant et une tension de commande donnés.

Exemples de solutions LED UV-C

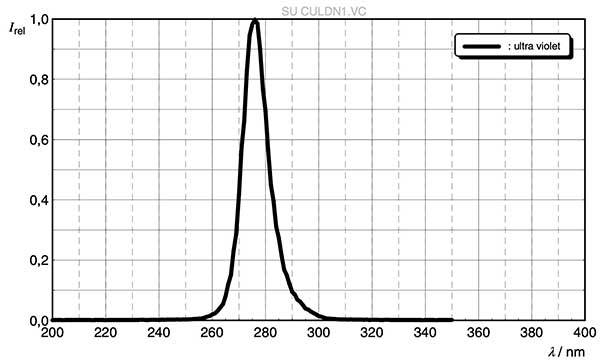

Il existe sur le marché plusieurs LED UV-C commerciales conçues spécifiquement pour émettre un rayonnement à la longueur d'onde optimale pour désactiver les agents pathogènes. Par exemple, OSRAM Opto Semiconductors, Inc. propose la SU CULDN1.VC-MAMP-67-4E4F-350-R18 OSLON UV 3636, une LED UV-C émettant à 275 nm. La DEL délivre entre 35 et 100 mW de flux radiant total (selon la sélection de la case) à partir d'un courant/tension direct de 350 milliampères (mA) et de 5 à 6 volts (figure 3).

Figure 3 : Les LED UV-C offrent des émissions culminant dans la plage de 100 nm à 280 nm. Pour la désactivation du SARS-CoV-2, le pic idéal se situe entre 250 nm et 280 nm. Le flux radiant de la LED UV-C OSRAM OSLON présentée ici atteint son maximum à 277 nm. (Image source : OSRAM)

Figure 3 : Les LED UV-C offrent des émissions culminant dans la plage de 100 nm à 280 nm. Pour la désactivation du SARS-CoV-2, le pic idéal se situe entre 250 nm et 280 nm. Le flux radiant de la LED UV-C OSRAM OSLON présentée ici atteint son maximum à 277 nm. (Image source : OSRAM)

Un autre exemple de dispositif est le ELUC3535NUB d'Everlight Electronics, une LED UV-C de 270 à 285 nm. Le dispositif est à base de céramique avec une puissance radiante de 10 mW à partir d'un courant/tension direct de 100 mA, 5 à 7 volts (Figure 4).

Figure 4 : La LED UV-C de 270 à 285 nm d'Everlight Electronics est montée dans un corps en céramique. La LED mesure 3,45 x 3,45 mm. (Source d'image : Everlight Electronics)

Figure 4 : La LED UV-C de 270 à 285 nm d'Everlight Electronics est montée dans un corps en céramique. La LED mesure 3,45 x 3,45 mm. (Source d'image : Everlight Electronics)

Pour sa part, SETi/Seoul Viosys propose la LED CUD5GF1B. La LED, un émetteur de 255 nm, est logée dans un boîtier en céramique pour le montage en surface et présente une faible résistance thermique. La puissance de rayonnement du dispositif est de 7 mW à partir d'un courant/tension de commande de 200 mA/7,5 V. La LED présente une déviation minimale de la longueur d'onde émise avec l'augmentation de la température : elle ne s'écarte que de 1 nm de sa sortie maximale de 255 nm sur une plage de températures de puce de 50°C. Il s'agit d'une considération importante pour un dispositif qui requiert une sortie étroitement contrôlée pour garantir une bonne désactivation des virus (Figure 5).

Figure 5 : La LED UV-C CUD5GF1B de SETi/Seoul Viosys ne s'écarte que de 1 nm de sa sortie maximale de 255 nm sur une plage de températures de puce de 50°C. (Source de l'image : SETi/Seoul Viosys)

Figure 5 : La LED UV-C CUD5GF1B de SETi/Seoul Viosys ne s'écarte que de 1 nm de sa sortie maximale de 255 nm sur une plage de températures de puce de 50°C. (Source de l'image : SETi/Seoul Viosys)

Conception avec des LED UV-C

Les LED apportent leur propre lot de défis de conception. Il n'est donc pas pratique d'essayer d'adapter un produit conçu autour d'une source lumineuse à vapeur de mercure aux LED UV-C. C'est pourquoi le remplacement des lampes à vapeur de mercure par des LED UV-C dans les applications de désinfection ou de stérilisation ne consiste pas seulement à échanger une source lumineuse par une autre.

Lors du choix des LED UV-C pour la désinfection ou la stérilisation, le processus de conception doit commencer par la détermination de la surface sur laquelle la lumière UV-C devra être appliquée et du flux énergétique (éclairement énergétique) en watts par mètre carré (W/m2) requis pour désactiver les agents pathogènes cibles dans la zone de rayonnement.

Prenons l'exemple d'une application visant à désinfecter l'air sortant d'un conduit de climatisation. Si l'on se base sur les exigences de 17 J/m2 décrites ci-dessus, pour une surface de 0,25 m2, la désactivation de tout virus dans le flux d'air en 5 secondes environ nécessite un système avec un éclairement énergétique d'environ 4 W/m2 (pour une puissance totale de 1 W).

Une fois l'éclairement énergétique souhaité calculé, l'ingénieur peut déterminer comment le fournir. Une règle empirique consiste à considérer le flux énergétique de chaque LED et à diviser l'éclairement énergétique total par ce chiffre pour obtenir le nombre de LED requises pour chaque produit de la liste des composants.

Ce calcul approximatif est une simplification car il ne tient pas compte de la façon dont ce flux est distribué. Deux facteurs déterminent la manière dont le flux énergétique affecte la surface cible. Le premier est la distance entre la LED et l'objet, et le deuxième est l'angle de faisceau de la LED.

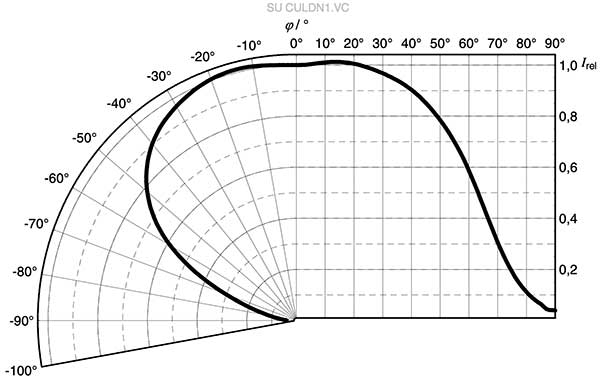

Si la LED est considérée comme une source ponctuelle, son éclairement énergétique diminue selon une loi de l'inverse des carrés. Par exemple, si à 1 cm de distance du point d'émission, l'éclairement énergétique est de 10 mW par centimètre carré (mW/cm2), à 10 cm de distance, l'éclairement énergétique tombe à 0,1 mW/cm2. Cependant, ce calcul suppose que la LED rayonne de manière égale dans toutes les directions, ce qui n'est pas le cas. Au contraire, les LED sont dotées d'une optique primaire qui dirige le flux énergétique dans une direction particulière. Les fabricants indiquent généralement l'angle de faisceau des LED dans la fiche technique, et celui-ci est défini comme l'angle auquel 50 % de l'éclairement énergétique maximum est atteint de part et d'autre de l'origine.

Les LEDs UV-C OSRAM, Everlight Electronics, et SETi/Seoul Viosys décrites ci-dessus ont des angles de faisceau de 120, 120, et 125 degrés, respectivement. La figure 6 montre le schéma d'irradiation pour la LED UV-C SU CULDN1.VC-MAMP-67-4E4F-350-R18 d'OSRAM. Dans le diagramme, la ligne en pointillé entre 0,4 et 0,6 indique l'endroit où 50 % de l'irradiation maximale est atteinte, définissant l'angle du faisceau (60 + 60 degrés).

Figure 6 : Pour le schéma d'irradiation de la LED UV-C SU CULDN1.VC-MAMP-67-4E4F-350-R18 d'OSRAM, la ligne en pointillé entre 0,4 et 0,6 indique où 50 % de l'irradiation maximale est atteinte, définissant l'angle du faisceau (60 + 60 degrés). (Image source : OSRAM)

Figure 6 : Pour le schéma d'irradiation de la LED UV-C SU CULDN1.VC-MAMP-67-4E4F-350-R18 d'OSRAM, la ligne en pointillé entre 0,4 et 0,6 indique où 50 % de l'irradiation maximale est atteinte, définissant l'angle du faisceau (60 + 60 degrés). (Image source : OSRAM)

La caractéristique clé qui détermine l'angle de faisceau est le rapport entre la puce LED et la taille de l'optique primaire. Par conséquent, pour produire un faisceau plus étroit, il faut un émetteur plus petit ou une optique plus grande (ou un équilibre approprié entre les deux). Le compromis de conception est qu'une puce plus petite produit des émissions plus faibles, tandis que les optiques plus grandes sont plus difficiles à fabriquer, ce qui fait grimper les prix et limite le contrôle de l'angle de faisceau.

Les LED commerciales sont généralement fournies avec des optiques primaires montées en usine, de sorte que la décision concernant le rapport puce/optique échappe au contrôle de l'ingénieur de conception. Il est donc important d'étudier l'angle de faisceau des produits présélectionnés, car deux dispositifs de sortie identiques provenant de fournisseurs différents peuvent avoir des schémas d'émission très différents.

Si la distance entre la LED et l'objet irradié et l'angle de faisceau constituent un bon guide initial pour le schéma d'irradiation, il existe des sources de variance. Par exemple, les schémas lumineux des LED d'un même fabricant, avec des angles de faisceau et des sorties théoriquement identiques, peuvent varier considérablement en intensité et en qualité selon la conception de l'optique primaire. La seule façon d'être sûr du schéma d'éclairement énergétique réel est de tester la sortie des produits présélectionnés.

Avec la sortie LED, la distance entre la LED et la surface sur laquelle se trouvent les articles à désinfecter, l'angle de faisceau et les données d'émission réelles, l'ingénieur peut calculer le nombre de LED nécessaires et leur positionnement afin de générer l'éclairement énergétique souhaité sur la surface active.

Le choix final de la LED dépend du compromis souhaité entre coût, efficacité et complexité. Les LED UV-C étant coûteuses, une approche peut consister à utiliser un plus petit nombre de dispositifs plus puissants plutôt qu'un plus grand nombre de dispositifs moins puissants. L'avantage de ce scénario est que le coût des composants LED peut être plus faible et la complexité des circuits d'attaque réduite. L'inconvénient est qu'en raison de leur faible efficacité, les dispositifs plus puissants exigeront une meilleure gestion thermique pour maintenir une longue durée de vie (les températures élevées réduisant considérablement la longévité des LED). Cela implique des dissipateurs thermiques plus grands, ce qui annule une partie des économies prévues.

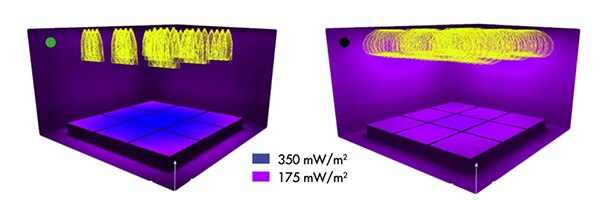

Intégration de l'optique secondaire

Une alternative à l'ajout de LED et/ou à l'augmentation de leur puissance est d'envisager l'utilisation d'une optique secondaire. Ces dispositifs collimatent (produisent des faisceaux lumineux parallèles d'intensité égale) la sortie UV-C de la LED pour éliminer efficacement tout effet d'angle de faisceau. En théorie, avec l'utilisation de la collimation, l'éclairement énergétique sur la surface cible devrait être uniforme (indépendant de la disposition des LED), et un niveau d'éclairement énergétique donné devrait être atteint avec moins de LED, car une moindre partie de la sortie sera gaspillée. Il est également possible d'obtenir un éclairement énergétique plus élevé avec le même nombre de LED qu'avec une conception sans optique secondaire (350 mW/m2 contre 175 mW/m2) (Figure 7).

Figure 7 : La collimation de l'émission UV-C avec une optique secondaire (à gauche) augmente l'éclairement énergétique de la surface cible par rapport à un système avec la même sortie LED mais utilisant une optique primaire (non collimatée). (Source de l'image : LEDiL)

Figure 7 : La collimation de l'émission UV-C avec une optique secondaire (à gauche) augmente l'éclairement énergétique de la surface cible par rapport à un système avec la même sortie LED mais utilisant une optique primaire (non collimatée). (Source de l'image : LEDiL)

Dans la pratique, l'éclairement énergétique avec optique secondaire est moins qu'uniforme car la collimation des produits, même les meilleurs, est imparfaite en raison de la diffraction (même si plus la LED est petite, plus la collimation est efficace). De plus, il est souvent nécessaire d'expérimenter longuement le positionnement des LED et de l'optique secondaire pour garantir l'éclairement énergétique requis avec un nombre réduit de dispositifs, par rapport à une conception similaire sans optique secondaire.

Notez que l'optique secondaire pour les LED UV-C est fabriquée à partir de matériaux différents de ceux utilisés pour les LED à lumière visible. Les solutions courantes sont des pièces en silicone moulées par injection qui réfléchissent bien les longueurs d'onde UV-C et permettent la production de conceptions de lentilles complexes. Des réflecteurs en aluminium peuvent également être utilisés pour collimater les UV-C. Le compromis lors de l'utilisation d'une optique secondaire est la réduction du nombre de LED par rapport à la complexité accrue de la conception du collimateur.

Précautions de sécurité

Bien que les rayons UV ne puissent pas pénétrer profondément dans la peau humaine, ils sont absorbés et peuvent causer des dommages à court terme, comme des brûlures, et à long terme, comme des rides et un vieillissement prématuré de la peau. Dans les cas extrêmes, l'exposition aux UV peut provoquer un cancer de la peau. La lumière UV est particulièrement dangereuse pour les yeux, où elle peut endommager la rétine et la cornée. En interagissant avec l'air, le rayonnement UV peut également produire de l'ozone, ce qui est considéré comme dangereux pour la santé à des concentrations élevées.

En raison de ces risques, la bonne pratique consiste à concevoir des produits qui limitent l'exposition aux UV-C et empêchent les utilisateurs de regarder directement la LED. Les UV-C étant invisibles, il est également judicieux de choisir des LED qui contiennent intentionnellement quelques émissions de lumière bleue visible. Cela permet de savoir quand les LED UV-C sont allumées.

Pour le SRAS-CoV-2 en particulier, l'intégration d'unités de stérilisation dans les systèmes CVC permet de désactiver rapidement le virus en suspension dans l'air tout en maintenant les UV-C à l'écart des personnes. Par ailleurs, des recherches sont menées sur des LED pouvant être montées sur des dispositifs d'éclairage afin d'irradier les surfaces avec de très faibles niveaux d'UV-C qui sont inoffensifs pour l'homme, mais qui, sur de longues périodes, fournissent une irradiation suffisante pour désactiver tout virus sur des surfaces telles que tables, chaises, sols et poignées de porte.

Conclusion

Le rayonnement UV-C peut être utilisé pour désactiver les agents pathogènes tels que le SRAS-CoV-2 dans les produits de désinfection et de stérilisation. Cependant, la source artificielle d'UV-C la plus courante est la lampe à vapeur de mercure, qui pose des problèmes lors de son élimination en raison de sa teneur en métaux lourds. Les LED UV-C offrent une alternative plus efficace et plus durable qui facilite les problèmes d'élimination. Plusieurs LED UV-C sont désormais disponibles dans le commerce et présentent des pics d'émission à des longueurs d'ondes parfaitement adaptées à la désactivation des agents pathogènes.

Cependant, ces LED ne sont pas une simple solution de remplacement direct et une conception minutieuse est nécessaire pour maximiser leurs avantages. Comme décrit, le concepteur doit commencer avec l'éclairement énergétique souhaité sur la surface active et calculer le nombre et la disposition des LED UV-C nécessaires pour obtenir cet éclairement énergétique. Le concepteur doit également décider s'il s'appuie sur l'optique primaire des LED pour produire un éclairement énergétique uniforme ou s'il utilise une optique secondaire pour collimater la sortie UV-C afin d'obtenir un schéma optimal, tout en tenant compte du coût lié à une plus grande complexité.

Avertissement : les opinions, convictions et points de vue exprimés par les divers auteurs et/ou participants au forum sur ce site Web ne reflètent pas nécessairement ceux de DigiKey ni les politiques officielles de la société.